أسباب تعثر الفكرة الإصلاحية في النصف الأول من القرن العشرين: فرية أسمها “الاستقلال”!

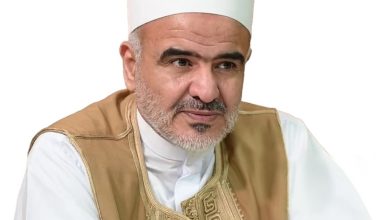

أ. محمد خليفة نصر

لم ينتصف القرن العشرين إلا والفكرة الإصلاحية قد تلقت من الضربات أكثر مما يمكنها تحمله، لكنها لم تمت. لقد تم احتواء الوهابية في الجزيرة العربية لتصبح ورقة بيد آل سعود وأداة من ادوات تثبيت ملكهم العضوض. وفي ليبيا انتهت السنوسية (كفكرة إصلاحية وحركة جهادية) باستشهاد عمر المختار (سنة 1931)، ليبقى ادريس السنوسي عنوانًا لها (في مصر)، حتى رأى فيه الانجليز -اثناء الحرب العالمية الثانية- الحليف المناسب لهم ضد الايطاليين، ورأى هو فيهم الحليف المناسب لطرد ايطاليا من ليبيا.

في سنة 1949 اصبح ادريس السنوسي أميرًا على برقة، وكان الثمن الذي اشترطه الانجليز لتسلمه الإمارة هو حل الحركة السنوسية، فاستجاب الادريس للطلب الانجليزي طاويًا بذلك صفحة من انصع الصفحات في تاريخ الإصلاح والمصلحين في زمننا المعاصر.

في ذات السنة قُتل حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان المسلمين في مصر، فاعتقد خصوم الفكرة الاصلاحية ان قتل البنا كان قطعًا لرأس الأفعى ـــ هكذا كتبت الصحافة المصرية! والمعنى أن جماعة الاخوان المسلمين ستموت بموت البناـــ لكنها لم تمت! جماعة الاخوان المسلمين “الفكرة” منفصلة عن جماعة الاخوان المسلمين “الأشخاص”، الذين قٌتل منهم خلق كثير. ولأن الجماعة فكرة مستقلة عن شخص مؤسسها، وأشخاص المنتسبين إليها، كان انتشارها بعد استشهاد البنا أكبر من انتشارها قبل ذلك، وكان سيد قطب رحمه الله أشهر من انظم إلى الفكرة بعد مقتل البنا.

ما يهمني في كل ما سلف هو أداء الاصلاح على مستوى الأفكار، إذ لم يكن بلاء الحركات الاصلاحية كافيًا في مواجهة المد الاستعماري صاحب القوة المعرفية التي تروم القضاء على الإسلام في عالمي الأفكار والأشخاص معًا. وكانت هزيمة الأمة في المعركة المسلحة تخفي هزيمة أشد على المستوى المعرفي.

الهزيمة سببها ما يسميه مالك بن نبي “القابلية للاستعمار” التي جعلتنا لا ندرك أن مصطلح “الاستقلال” مجرد فرية (لإخفاء الاستعمار في شكله الجديد). وهذه الفرية لا تختلف في الحقيقة عن سابقاتها: مصطلح “الحماية” كغطاء للعدوان، ومصطلح “الانتداب” كشرعنة لاعمال السلب والنهب المنظم.

لم ينتهِ الاستعمار لأن القابلية للاستعمار معرفيًا لم تنتهِ بعد، وقد ذهبت دعوة مالك بن نبي لخوض حرب التحرير على جبهة الأفكار جفاءً، لأن الأمة لم تكن في مستوى التحدي المعرفي، ولا كان لدى علماء الاصلاح من الاستعداد ما يكفي للاستفادة من إنسان بحداثة مالك بن نبي.

من جهة أخرى لم يمنح الاستعمار الإصلاح فرصة لالتقاط انفاسه، فكان حال الاصلاحيين كحال من يبني بيتًا في منطقة تتعرض للقصف على مدار الساعةــــ لا يرتفع البناء إلا قليلاً حتى يعود أحجارًا مبعثرة على أشلاء المصلحين.

أولاً. القابلية للاستعمار معرفيًا.

تسليم الأمة المسلمة أبنائها للتعليم الغربي جعل بعظهم يرث العداء للفكرة الإصلاحية، ليكون بذلك الأداة البديلة لتخريب مستقبل الأمة نيابة عن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. ظهور فكرة استئصال الحركة الاصلاحية لدى النخبة المتعلمة تعليمًا غربيًا حول مواجهة الفكرة الإصلاحية مع الاستعمار إلى مواجهة مع وكلائه في البلاد المستعمَرة. وبذا كان “الاستقلال” في حقيقته حربًا أهلية (باردة ما لبثت إلا قليلاً حتى تحولت إلى دموية ساخنة) بين أصحاب القابلية للاستعمار الذين يحملون فكر وإرادة المستعمِر -بوعي وبدون وعي- وبين الذين ليس لديهم قابلية للاستعمار لكن لا حيلة لهم تجاه المشكل المعرفي، لأن أدواتهم المعرفية في مواجهة الحضارة الغربية المعاصرة (الحداثة) قديمة قدم علم الكلام.

كان الحبيب بورقيبة (1903-2000) أبرز العقول التي تم احتلاها معرفيًا، وكنتيجة لذاك الاحتلال اختار بورقيبة بـ”إرادته الحرة” في منتصف القرن العشرين ما فرضته فرنسا (التبعية) على الباي محمد الصادق بقوة السلاح (سنة 1881). وما جعل بورقيبة يرضى بالتبعية ويحلم الحلم الذي تحلمه فرنسا منذ ألف سنة (استئصال الإسلام) هو التعليم الفرنسي.

يقول بورقيبة في معرض امتنانه للتعليم الفرنسي:”إن ما سوف يبقى على مدى الدهر هو العلم الذي بثته الجامعة الفرنسية في الصدور، لا عن طريق عُظماء أساتذة الحقوق و العلوم السياسية فحسب، بل كذلك عن طريق أولئك المعلمين المتواضعين الذين منحوني الشهادة الابتدائية، و أحسنوا تكويني، عندما كنت طفلاً صغير السن، ففتحوا لي أبواباً ولجتها وآفاقاً اندفعت فيها”.

لا اعتقد أن بورقيبة قد ادرك في يوم من الأيام أن دور الجندي الفرنسي لا يختلف عن دور المعلم الفرنسي أو الاداري الفرنسي؛ فالجندي مهمته سلب المسلم أرضه ومقدراته، أما المعلم الفرنسي فمهمته سلب عقله وارادته، وتقع على الاداري الفرنسي (رجل السياسة) ادارة العملية برمتها. وتتعلق القضية في جوهرها بالتخصص وتقسيم العمل، فما ينجزه العسكري بالعنف يثبّته المعلم بالرفق. المسلم الذي ربما سمع بقاعدة اجتماعية أسمها “التخصص وتقسيم العمل” لم يخطر بباله أنها احدى القواعد المطبقة عليه استعماريًا، ولذا يعتقد الإنسان المستضعف أن الجندي الفرنسي شيطان والمعلم الفرنسي قديس، بالرغم من أن الجندي الفرنسي والاستاذ الفرنسي شركاء متعاضدون في ذات المشروع الذي لا بقاء له إلا بهزيمة المسلم.

لم يكن للحركة الإصلاحية ومؤسسات التعليم التقليدي، وعلى رأسها الأزهر والزيتونة، من القوة المعرفية ما يجعلها قادرة على تعرية كل هذه الحقائق أمام المستضعفين أو وضع برنامج تعليمي يغني عن تعليم المستعمِر، ولذا فعل التعليم فعله في بورقيبة والغافلين من أمثاله.

خلال الحرب العالمية الثانية أعلن بورقيبة للتونسيين (سنة 1943) أنه “لا خلاص خارج فرنسا”. على المستوى المعرفي كان ذاك الاعلان صدىً لصوت الكنيسة في القرون الوسطى وهي تعلن مبدأ لاخلاص خارج الكنيسةHors l’Eglise, point du salut . لقد استبطن بورقيبة مشاعر فرنسا المعاصرة التي حلت محل “فرنسا العميقة”، فأصبح يكون مع فرنسا كتلة شعورية واحدة جوهرها بغض الإسلام والاسلاميين. وحتى لا يظن القاريء أنه يقرأ كلام ملقىً على عواهنه لابد أن أذكر له أن الكنيسة قد شفعت مرسومها بـ”أن لا خلاص خارج الكنيسة” بمرسوم آخر يلزم الجنس البشري الخضوع للبابا لأنه خليفة بطرس، وبطرس هو الذي سلمه المسيح-الإله (حسب الخرافة المسيحية) مفاتيح السماوات والأرض.

وبعد الانضمام شعوريًا إلى فرنسا المعاصرة، التي ورثت فرنسا العميقة، دعى بورقيبة التونسيين في ذاك الاعلان (سنة 1943) إلى تكوين كتلة واحدة مع فرنسا ضد المحور لأنه “لا خلاص خارج فرنسا”Hors la France il n’ya pas du salut !

الحبيب بورقيبة هو وريث فرنسا المعاصرة في تونس، وفرنسا المعاصرة هي وريثة فرنسا العميقة (الصليبية) في كل مكان، وبذا يمكنك رؤية الجذور البعيدة لبغض بورقيبة لأبناء الفكرة الإصلاحية (الإسلاميين) ومحاولته تصفيتهم دمويًا سيرًا على خطى فرنسا العميقة (أيام الحروب الصليبية). فرنسا المعاصرة تحاول هي الأخرى تصفية الاسلاميين ولكن ليس جسديًا، بل فكريًا ونفسيًا، وبقوة فرنسا الناعمة (الإعلام والتعليم)، وليس الغاشمة التي ثبت فشلها بثمن باهض.

في تصفية الإسلاميين اختار بورقيبة اسلوب فرنسا العميقة (الصليبية)، لأنه الأنموذج السياسي للمسلم المتخلف الذي يتحدث لغة الحداثة وهو لا يعي لها معنى. ونظرًا لوجود مسلمين يحملون ذات الشعور الصليبي الذي حمله بورقيبة للاسلاميين ولكنهم أكثر تخلفًا من بورقيبة تراهم يعلون من شأنه ويجعلون منه مثلاً أعلى! وفي هذا نجاح باهر للاستعمار الجديد الذي يحتل العقل بدل الأرض.

ثانيًا. الاستعمار الجديد.

كل ما قامت به فرنسا لحظة استقلال تونس هو إعادة “المقيم العام” إلى فرنسا ووضع بورقيبة مكانه، لتبقى الايديولوجيا الفرنسية المكون الرئيس للتعليم في تونس أيام الاستقلال مثلما كانت المكون الرئيس له أيام الاستعمار. وكان بورقيبة الحارس على هذا الوضع كله حتى أن محمد مزالي خسر فرصته في خلافة بورقيبة لأنه فكر في تعريب التعليم.

ولكن الدور الأخطر لبورقيبة كان تخريب محاولة عبد الكريم الخطابي دمج المغرب العربي في جبهة واحدة تحت اسم “لجنة تحرير المغرب العربي”. ضمت اللجنة علال الفاسي، وعبد الخالق الطريس عن حزب الاستقلال المغربي، والحبيب بورقيبة عن الحزب الحر الدستوري التونسي، والشاذلي المكي عن حزب الشعب الجزائري .

عقدت اللجنة اجتماعًا في 5 يناير 1948 انتهت فيه إلى إعلان ثمانية مقررات أهمها الاربعة التالية:

• المغرب العربي بالإسلام كان، وللإسلام عاش، وعلى الإسلام سيسير في حياته المستقبلية.

• الاستقلال المأمول للمغرب العربي هو الاستقلال التام لكافة أقطاره الثلاث.

• لا مفاوضة مع المستعمر في الجزئيات ضمن النظام الحاضر .

• حصول قطر من الأقطار الثلاثة على استقلاله التام لا يسقط عن اللجنة واجبها في مواصلة الكفاح لتحرير البقية.

ولما كانت فرنسا قد احتلت بلاد المغرب على قاعدة فرق تسد: (ضم الجزائر للامبراطورية الفرنسية واخضاع تونس والمغرب للحماية) فلا بقاء للجزائر فرنسية إلا بتشتيت شمل الجبهة الجديدة التي أنشأها عبد الكريم لتحرير المغرب جملة واحدة. أكبر خدمة قدمها بورقيبة لفرنسا (وبعض المصادر تظيف علال الفاسي) هي تخريب لجنة تحرير المغرب العربي لإجهاض مشروع توحيد جبهة الشمال الأفريقي ضد الاستعمار المباشر.

لم يلتزم بورقيبة بمقررات لجنة تحرير المغرب العربي، وطفق يتصل بالسفارة الفرنسية في القاهرة ليرتب معها أو من خلالها مستقبل تونس في اطار تبعية ستحمل اسم “الاستقلال” بدل “الحماية”. كما حافظ على الاتصال بصديقه الأمريكي، القنصل هوكر دووليتل، الذي منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لتدويل قضية تونس بعرضها على الأمم المتحدة.

في السياق السالف بيانه كان الخطابى يرى جهوده تبعثر وفكرة تحرير المغرب جملة واحدة تُخرب دون علم بالحقائق التي نعلمها نحن الآن. وبخصوص جهوده التي تمت بعثرتها بفعل الواقعيين (أهل القابلية للاستعمار) من السياسيين العرب يقول أسد الريف: ” من سوء الحظ أنني عشت لأرى أفكاري تتشتت ولأشهد مصارعها واحدة اثر الأخرى، فقد دخلت الانتهازية وحمى المتاجرة في قضيتنا الوطنية، ووجد من بين أعضاء هذه اللجنة من يسعى لتفتيت وحدة قضيتنا وتجزئتها، ففي الوقت الذي كنت أفكر فيه لإدماج بلدان المغرب العربي في مشكلة واحدة نشأ ولا أدري كيف اتجاه تقسيم هذه البلدان إلى وحدات منفصلة… وقد تعذبت كثيرا وأنا أرى أني عاجز عن مقاومة هذا الفساد الطاغي، وعندما ظهر تماما أنني لا أستطيع المضي في هذا الطريق الملتوي، انسحبت وقطعت كل علاقاتي بإخواني الموجودين في مصر ولكنني على صلة بشعبي في المغرب العربي…”!

ولم تتوقف المأساة عند القضاء على مشروع تحرير المغرب العربي جملة واحدة، وإنما امتدت للقضاء على الجيش الذي شرع عبد الكريم في بناءه اعتمادًا على امكانات الأمة الذاتية، وهي ليست قليلة. ارسل عبد الكريم بعضَا من الطلبة المغاربيين الموجودين بالقاهرة الى الكليات العسكرية بالعراق وسوريا لإعدادهم كضباط، وخصصت له الحكومة المصرية معسكر الهايكستب في القاهرة للتدريب على حمل السلاح. وبدء عبد الكريم في استطلاع الاوضاع في بلدان المغرب الثلاث قصد الاتصال بالعناصر التي تقبل الانخراط في مشروع الجهاد الجديد.

في سنة 1951 أرسل عبد الكريم الهاشمي الطود وحمادي العزيز وعبد الحميد الوجدي إلى بنغازي لإنشاء معسكر تدريب بها، وفي الوقت ذاته كلف الهاشمي الطود وحمادي العزيز للاتصال بقيادات الأحزاب في الأقطار المغاربية.

أصبح عبد الكريم قائدًا عالميًا للكفاح ضد الاستعمار، وبصفته رئيسًا للجنة تحرير المغرب العربي أصدر احتجاجًا قويًا ضد تجنيد فرنسا للمغاربة في حربها في الهند الصينية (فيتنام)، ووجه نداءً للمجندين المغاربة يطالبهم فيه بالانظمام إلى الفيتناميين، فلا يليق بالمغاربة الساعين لتحرير بلادهم من فرنسا أن يعينوا فرنسا على احتلال بلاد الآخرين.

من سخريات القدر أن يعود من فيتنام أحد الذين قاتلوا طوال حياتهم من أجل أن تكون كلمة فرنسا العليا (أوفقير) ليستلم حقيبتي الداخلية والدفاع في مغرب ما بعد الاستعمار. وعندما فشل أوفقير في الانقلاب على الحسن الثاني (سنة 1976) قال الحسن “الآن فهمت لماذا قُدم لنا أوفقير على طبق من فضة”. وفي ذلك إشارة من طرف خفي –على ما اعتقد- إلى أن تمكين أفقير من الجيش والأمن المغربيين كان من شروط الاستقلال، ليصبح أوفقير الامتداد المادي للقابلية للاستعمار في دولة الاستقلال، استعدادًا ليوم آخر قد يسير فيه المغرب على غير ما تشتهي فرنسا (أو أمريكا). يقول جيل بيرو صاحب كتاب صديقنا الملك “ما وقف الشعب المغربي يومًا في مواجهة إلا ووجد أوفقير في صف العدو”. كان أوفقير المساعد لأربعة مقيمين عامين لفرنسا في محميتها المغربية، ثم خاض حروبها القاسية في الحرب العالمية الثانية وفيتنام. وفي لحظة الاستقلال ظهر أوفقير في حراسة محمد الخامس، وبعدها قفز إلى حقيبتي الداخلية والدفاع ليمارس على أحفاد عبد الكريم في الريف المغربي ما مارسه الجنرال ليوتي قبله على عبد الكريم ورفاقه في جمهورية الريف.

وفي سنة 1984 توعد الحسن الثاني ساكنة شمال المغرب بتطبيق ما يملكه من ترسانة قانونية، “وضعت أيام الحماية وأكد عليها الاستقلال”، على “الاوباش”، الذين قد يعن لهم “بث الشائعات والعبث بالأمن العام”. وكان ذلك أثر تظاهر المغاربة احتجاجًا على غلاء الاسعار الذي فرضه صندوق النقد الدولي. في ذاك الخطاب (الذي وصف بخطاب الرعب) أكد الحسن الثاني أنه مخلص للمنطق القانوني الذي حكم المغرب أيام الاحتلال الفرنسي-الاسباني باسم “الحماية” ولازال يحكم مغرب الاستقلال، مذكرًا ساكنة الشمال الذين عرفوه وليًا للعهد (سنة 1958) أن لا يختبروا ارادته وهو ملك. الجديد في الموضوع هو نعت ساكنة الشمال بـ”الأوباش”، ولا أدري إن كان هذا النعت هو ذاته الذي نعتت به القوى الاستعمارية ساكنة الريف الذين اصطفوا وراء عبد الكريم، أم هو من مظاهر التجديد في زمن “الاستقلال”!

في ضوء الحقائق السابقة لا استغرب أن يفضل أسد الريف الموت في مصر على العودة لمغرب يتحكم أوفقير في أمنه نيابة عن القوى الامبريالية (فرنسا وأمريكا) التي حلت محل الاستعمار القديم (فرنسا وأسبانيا).