تميّز الأمة الإسلامية وعلوها على الأمم

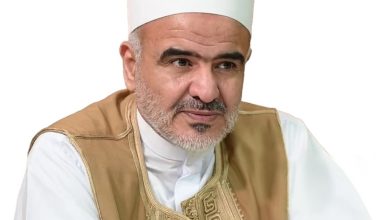

بقلم: د. علي محمد الصلابي

إن من أهداف الإسلام الأساسية، تكوين أُمةٍ متميزة عن غيرها من الملل والنحل الضالة والمضلة، وذلك باعتبارها الأمة الوحيدة التي تؤمن بالدين الحق وتدعو إليه، ولقد استطاعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم تحقيق ذلك وفق رؤية واضحة، مبنية على عقيدة راسخة وشريعة حاكمة، فتخلّص العربُ من الفرقة والشتات، والعصبيات القبلية والنعرات الجاهلية، وانتقلوا نقلةً كبيرةً في عالم الفكر، وعالم الشعور والواقع، وأصبحت تلك القبائل أمةً واحدةً، تعبد إلهاً واحداً، وتخضع لكتاب واحدٍ، وتنقاد لزعامة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بيّن ووضح لهم التعاليم الإلهية، وأصبحت هذه الأمةُ لا تقومُ على رابطةٍعرقية ولا لونية ولا إقليمية ولا طبقية، بل هي أمة عقيدةٍ ورسالةٍ قبل كل شيء. هي أمة الإسلام أو أمة المسلمين كما قال الله تعالى: ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [الحج: 78]

فقد أخرج الله الأمة المسلمة التي قادها النبيُّ صلى الله عليه وسلم لتؤدي دوراً كونياً كبيراً، ولتحمل منهجاً ربانيّاً عظيماً، ولتنشئ في الأرض واقعاً فريداً ونظاماً جديداً، وهذا الدور الكبير يقتضي التجرد والعطاء، والتميز والتماسك، وبتعبير مختصر يقتضي أن تكونَ طبيعةُ هذه الأمة من العظمة؛ بحيث تسامي عظمة الدور الذي قدّره الله لها في هذه الحياة، وتسامي المكانة التي أعدها الله لها في الآخرة. (في ظلال القرآن، سيد قطب، 1/129)

ولم تنل هذه الأمةُ هذه المكانة السامقة بين الأمم مصادفةً ولا جزافاً ولا محاباة، فالله سبحانه وتعالى منزَّه عن أن يكون في ملكه شيء من ذلك، فكل شيء عنده بمقدار، وهو يخلقُ ما يشاء ويختار، وهو سبحانه عندما أخبر أنَّ هذه الأمة خيرُ أمة أخرجت للناس، بين وجه ذلك وعلته في الآية نفسها، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: 110]، فبهذه الأمور الثلاثة العظيمة القدر كـانت هذه الأمةُ خيرَ أمـة أخرجت للناس.

على أنَّ هذه الأمور ليست هي كل ما كانت به هذه الأمة خير الأمم؛ إذ هناك أمورٌ وخلالٌ كثيرة أهلت هذه الأمة لهذه الخيرية، ولكنّ هذه الأمور الثلاثة أهمها وأعظمها، إذ لا تدوم ولا تستمرّ هذه الخيرية، ولا تحفظ إلا بإقامتها وأدائها، فإن فقدت الأمة هذه الأمور في جيل من الأجيال لم تكن حَرِيَّةً بهذه الخيرية التي حظيت بها. (الوسطية في القرآن الكريم، علي الصلابي، ص71)

أوصاف الأمة الإسلامية في القرآن الكريم:

أبرزُ ما يميّزُ هذه الأمة عن غيرها من الأمم أوصاف أربعة:

ربانية المصدر، وربانية الوجهة، فهي أمةٌ أنشأها وحي الله تعالى، وتعهدتها تعاليمه وأحكامه، وهي من اكتمل لها دينها، وتمّت به نعمة الله عليها، كما قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً﴾ [المائدة: 3].

فإنّ الله تعالى هو صانع هذه الأمة، ولهذا نجده يقول في القرآن الكريم: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: 143]، فهذا التعبير﴿جَعَلْنَاكُمْ﴾ يفيد أنّ الله هو جاعل هذه الأمة، ومستخدمها، وصانعها.

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: 110]، فتعبير ﴿أُخْرِجَتْ﴾ يدل على أنّ هناك مُخرِجاً أخرج هذه الأمة، فهي لم تظهر اعتباطاً، ولم تكن نباتاً برياً ينبت وحده دون أن يزرعه زارع، بل هو نباتٌ مقصودٌ متعهِّد بالعناية والرعاية، والذي أخرج هذه الأمة، وزرعها، وهيأها لرسالتها هو الله جل شأنه.

فهي أمةٌ مصدرها رباني، ووجهتُها ربانية كذلك؛ لأنّها تعيش لله، ولعبادة الله، ولتحقيق منهج الله في أرض الله، فهي من الله وإلى الله، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ﴾ [الأنعام: 162 ـ 163].

الوسطية التي تمتاز بها هذه الأمة تؤهلها للشهادة على الناس، وثبوتها في مكان الأستاذية للبشرية، وفيها جاءت الآية الكريمة: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: 143].

وهي وسطية شاملة جامعة، وسطية في الاعتقاد والتصور، ووسطية في الشعائر والتعبد، ووسطية في الأخلاق والسلوك، ووسطية في النظم والتشريع، ووسطية في الأفكار والمشاعر، ووسطية بين الروحية والمادية، بين المثالية والواقعية، بين العقلانية والوجدانية، بين الفردية والجماعية، بين الثبات والتطور. (كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟، محمد الغزالي، ص98)

إنّها الأمة التي تمثل «الصراط المستقيم» بين السبل المتعرجة والملتوية، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا صراط المغضوب عليهم ولا الضالين.

هي أمةُ دعوةٍ ورسالةٍ، وليست أمة منكفئة على نفسها تحتكر رسالة الحقِّ والخير والهداية لذاتها، ولا تعمل على نشرها في الناس، بل الدعوةُ فريضةٌ عليها، والأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإيمان بالله أساسُ تفضيلها على كل الأمم.

إنَّ رسالةَ الإسلامِ رسالةٌ عالميةٌ، رسالةٌ لكلِّ الأجناس، ولكلِّ الألوان، ولكل الأقاليم، ولكل الشعوب، ولكل اللغات. قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان:1]. وقال تعالى: ﴿قُلْ ياأيها النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: 158].

الأمةُ التي يريدها الإسلام أمةٌ واحدة، وإن تكونت من عروق وألوان وطبقات، فقد صهرها الإسلام جميعاً في بوتقته، وأذاب الفوارق بينها، وربطها بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 92]. وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ [المؤمنون: 52].

ولهذا لا يجوزُ أن نقول في تعبيرنا: الأمم الإسلامية، بل الأمة الإسلامية، فهي أمة واحدة كما أمر الله، وليست أمماً متفرقة كما أراد الاستعمار، وهي أمة ذات شعوب، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: 13]، فلا بأس أن نقول: «الشعوب الإسلامية» بدل «الأمم الإسلامية». (الإيمان بالقرآن الكريم، د. علي الصلابي، ص115)

ومن المفيد هنا أنْ ننبِّه على قضية ذاتِ شأن، وهي: أنَّ الإيمان بوحدة الأمة المؤسسة على عقيدة الإسلام وأخوة الإيمان، والتي تضمُّ جميع المسلمين في رحابها حيث كانوا؛ لا ينفي أن هناك خصوصيات معينة لكلِّ قوم يعتزون بها، ويحافظون عليها، ولا يُفرِّطون فيها، ولا مانعَ من ذلك إذا لم تتحول إلى عصبية عرقية تقاوم إخوة الإسلام، أو إلى نزعة أنانية انفصالية تهدِّدُ وحدة دولة الإسلام.

ولقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده القبائل تقاتل تحت راياتها الخاصة في ظل القيادة الإسلامية العامة، ليكون ذلك مصدراً إضافياً لحماسهم وإقدامهم؛ حتّى لا يجلبوا العار على أقوامهم وعشائرهم.

إنّ حبَّ الرجل لقومه وعشيرته، ورغبته في جلب الخير لهم، ودفع الشرِّ عنهم نزعةٌ فطريةٌ لا غبار عليها، ولا خطرَ فيها، كما لا خطرَ في حبه لأسرته، واهتمامه بها.

والخطر إنما يتمثّل فيما إذا وقفوا موقفاً معادياً للإسلام، وحادّوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هنا تحرمُ الموادّة والموالاة، ولو كانت لأقرب الناس للإنسان، كأمه وأبيه وبناته وبنيه وزوجه وأخيه، قال تعالى: ﴿لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ [المجادلة: 22]. وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: 23 ـ 24]. (كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟، محمد الغزالي،ص98)

لا بأس أن يحبَّ الرجلُ أسرته، ويحبَّ قومه وعشيرته وشعبه، ولكن إذا تعارض ذلك مع حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ فإن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أغلى من كلِّ شيءٍ، وهنا يتغنى المسلم بقول القائل:

|

أبي الإسلامُ لا أبَ لِي سِوَاهُ |

|

إذا افتخروا بقيسٍ أو تميم |

المراجع: